前两天后台有读者给我发了一篇名为《原生家庭理论都是胡说八道》的文章,表示"求老师反驳"。一看到这么极端的标题,我立马撸胳膊挽袖子准备磨刀霍霍向猪羊了。

认真看完之后,我发现文章里的部分内容粗略一看倒不像标题里那么绝对,乍看之下还挺有理有据的样子;但细看却怎么看怎么觉得不对劲,因为这篇文章对于原生家庭理论及相关研究的解读,是不准确的。

原文大义如下:

1、原生家庭理论,根本就不是正统心理学概念,主流心理学教科书几乎没有提及;

2、你的父母对你人格最大的影响,其实是遗传给你的基因。你的人格大约有40%是遗传的;

3、你人格剩下的60%,是环境影响。但父母如何对待你,对你人格的影响很小;

4、别再相信原生家庭论。你完全有能力摆脱那些负面影响,决定自己的人生。

这篇文章在形式上做得十分正确,有论点,有论据,有参考文献,还有大学副教授审核背书;但内容上却有很大漏洞,不仅论点"原生家庭理论不重要"太过绝对,其论证过程也缺乏逻辑——犯了"错误解读"和"以偏概全"的错误。

一、为什么我认为该文"错误解读"

首先,作者在文中提到,双生子实验发现人格大约有40%由遗传因素决定,剩下的60%由环境决定。而环境则又分为"共享环境(父母、家庭等)"和"非共享环境"(学校、朋友、同事等)。然后作者说,"发展心理学家发现,与共享环境相比,非共享环境对人格特质的影响更大","遗传学的结果显示,共享环境对人格发展影响几乎为0",并因此得出结论"原生家庭对人格方面几乎不会产生影响"。

遗传学上的这个结论我不知道作者如何得出,欢迎遗传学专家来讨论。单就从"发展心理学家发现,非共享环境对人格的影响大于共享环境"这一点来说,我们就无法得出"原生家庭对人格几乎没有影响"的结论。(假设外部环境的影响占35%,原生家庭的影响占25%,前者影响是大于后者,但你能说25%的影响等同于"几乎没有影响"吗?)

我翻阅了该文末尾所附的文献,发现发表在Psychological Bulletin上的元分析(即对很多类似文章的结果总结分析,以得出更靠谱的结论)文章虽然提到了这么个数据——即"遗传占40%,环境占60%"——但该研究并没有表示,在影响人格的60%的环境因素中,有多少比例来自共享环境(原生家庭),有多少比例来自非共享环境(外部环境)。也就是说,至少从这篇文献里,我们无法得出"原生家庭对人格发展几乎没有影响"的结论。

二、为什么我认为该文"以偏概全"

作者说,"原生家庭对'人格'的影响很小"。这里"人格"的概念需要再明确一下——在Psychological Bulletin上的那篇元分析中,人格指的是我们心理学上常说的"大五人格",即开放性、责任心、外向性、宜人性以及神经质。但这只是狭义上的人格定义,也就是说,该实验只是测量了人的五种性格受基因和环境的影响程度而已。而在公众讨论"人格"的时候,说的其实是一个广义的定义,其衡量的维度和分类都要复杂和庞大得多,除了大五人格中所包含的几种性格脾气,"人格"还指一个人的言行举止风格、亲密关系模式、情感意志、心理特征等等。

作者用"狭义人格"的分析作为论据,论证出的结论却模糊成了"广义人格",并以此推导出原生家庭对人格发展几乎没有影响,是不合理的。

至少在发展心理学领域,我就能举出N个实证研究的结果可以证明,原生家庭对人格的影响真的很重要。

比方说爱恩斯沃斯(Ainsworth)的依恋风格(attachment style)测量,就是原生家庭对儿童人格发展影响的一个直接证据。该理论认为,焦虑回避型和焦虑矛盾型的儿童,长大后的行为问题和性格问题就可能要比安全型依恋的孩子要多。

Ainsworth利用陌生情境实验测量了婴儿和照料者(主要是父母)间的依恋模式,结果发现儿童的依恋风格大约可以分为3种主要模式:

安全型:母亲在身边时,可以不粘着妈妈,开心自由探索,和陌生人正常互动;母亲离开后,感到伤心害怕,焦虑不安;但母亲回来予以安抚后,能很快平静下来。

焦虑回避型:母亲在身边时,会回避或忽略母亲;母亲离开时,不紧张,不忧伤,无所谓;母亲回来后,也没什么明显情绪反应。

焦虑矛盾型:母亲在身边时,就已经很焦虑,时时粘着母亲;母亲离开时,更加苦恼伤心;母亲回来时,会既愤怒又矛盾,一方面寻求亲近,一方面又无法原谅母亲,内心纠结矛盾,很难安抚好。

依恋风格除了可以预测孩子的一系列行为模式之外,甚至还可延续到成年后的人格:

一个人与自己伴侣、亲人间的亲密关系,往往会和幼年时形成的依恋风格高度一致,甚至当你有了孩子后,你和自己的孩子的依恋关系也会和自己儿时一致。

比如幼年时和母亲焦虑回避型的儿童,长大之后和男/女朋友的相处模式可能也是如此——不喜欢经常呆在一起,不喜欢对方过多参与自己的生活,男/女朋友正常的关心、帮助,在她/他看来可能都是令人窒息的负担。

那依恋风格的形成到底是遗传还是养育模式在起作用呢?

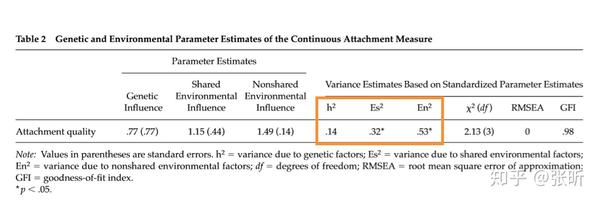

2001年,在期刊Child Development上,心理学家O'Connor和Croft用220对平均年龄3岁半的双生子做实验,考察了基因和环境因素(共同环境+非共同环境)对儿童依恋风格的影响。

结果显示1)基因和环境因素都可能影响到儿童的依恋风格;2)同卵双生子和异卵双生子的依恋风格一致性相当(都在70%左右),可见环境的影响更重要(至少在婴儿阶段如此)。

▲ 红框框里圈出的部分,遗传因素h平方是0.14,没有标星号*:意味着在统计上是不显著的,可见遗传的影响作用没有那么大。共享环境Es平方是0.32,非共享环境En平方是0.53,这二者都有标星号*,意味着统计学上的显著。

所以由该研究我们可能得出结论,共享环境(原生家庭)的影响虽然不及非共享环境的影响大,但却也是非常显著和重要的影响因素。

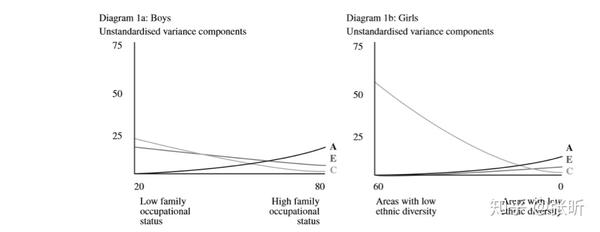

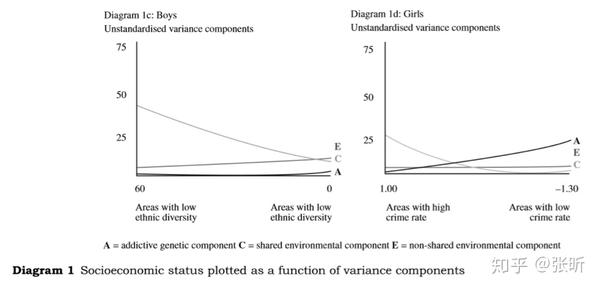

还有瑞典的一项针对青少年攻击性的双生子研究(如下图)则发现,对于男孩来说,原生家庭社会经济地位较高时,他们的基因会对其攻击行为有较大的解释力;而相反,如果他们的家庭处于较低社会经济地位时,则家庭因素会对其行为的攻击性有更大的解释力。

▲ 个体间攻击性的差异到底受哪个因素影响更大,并没有一刀切的答案。而是在基因、性别、家庭情况、种族构成、地区犯罪率等各种复杂因素的共同作用下而生成。

而且,退一步讲,即便"原生家庭对人格几乎没影响",那也不能推导出"原生家庭对人的生活没有影响",更不能推出"原生家庭理论不重要"——即便原生家庭理论真的不重要,也不能推导出"原生家庭理论都是胡说八道"的结论。

三、我赞同"原生家庭的负面影响可以摆脱"

在《原生家庭理论都是胡说八道》那篇文章里,虽然我觉得论点和论证过程非常有问题,但有一句话我是赞同的:你有能力摆脱原生家庭的负面影响,决定自己的人生。

糟糕的原生家庭环境一定是道坎,好消息是这道坎并非不可跨越。

我记得有一篇文章的名字大概叫《35岁以后,你就是你自己的原生家庭》。文章内容我没有看,但是这个题目里的论点我是非常认可的。随着一个人的阅历成长、经济独立和人格独立之后,只要你想,你其实能够逐步摆脱曾经的坏环境的影响。

▲ 美剧《生活大爆炸》截图

我猜测作者写这篇文章的初衷,也是因为原生家庭理论如今确实是被滥用和污名化,发展成了"原生家庭让我毁灭""原生家庭创伤不可逆转"的原生家庭宿命论。

其实,原生家庭理论最初是经常用于临床咨询中。因为在临床案例中,大量的情况是来访者遭遇了极大的家庭创伤,在这种时候咨询师去与他共情,感知对方的创伤是非常重要的步骤。

比如一个抑郁症病人,对自己有一种不合理的过度轻视,觉得自己什么都做不好,自己是个废人,不如死了算了。这个时候,咨询师难道还要跟着对方说"是是是,你确实是个废物"吗?(就比如我有次去理发,反问Tony老师"你给我吹这发型,要是不天天抹发胶打理,是不是就特别傻哔啊?"他居然舔个脸说"是啊,特别傻哔",这是亏得我没有抑郁症啊。)

咨询师肯定不可能够犯这种错误啊!他们会用认知行为疗法来纠正来访者的错误认知——"其实这个问题不全在你,你的成长环境要负很大的责任,你缺乏积极关注"等等——这就显示出原生家庭论的重要意义了。但注意,这是对有心理问题的患者而言,因为他们本身已经过度低自尊了,所以我们有必要告诉他们"这不能全怪你"。

而对于大多数情况没那么糟糕的人来说,原生家庭宿命论其实只是一种归因偏差——好的事情发生了:我的个人努力;坏的事情发生了:父母教养的错。

对于这些人来说,他们并不存在"凡事都怪自己""不懂原生家庭也负有责任"的情况。按照李松蔚老师的说法,你既然能够开始正视原生家庭的问题,那你的"心理问题"也差不多就治愈了。为什么呢?因为——

"我这么不自信,都是因为我爸妈老diss我。"

"你的意思是,你明明做得挺好的,可是父母还打击你,所以导致你缺乏自信?"

"是啊。"

"那你是认为父母的批评不合理,并且觉得自己做得还不错,是吗?"

"是啊。"

"那你不是挺自信的吗?"

所以说,因为有市场,现在原生家庭理论就这么被滥用了。什么《毁了孩子一生,只因家长说了这句话》《父母一个举动,竟让孩子这样做》《父母有多爱孩子,只看这一点就够了》。这一类极端、偏激的论调,既不科学,也不合常理,但对贩卖焦虑给父母、或是帮助子女甩锅而言,却很奏效。

我在之前的文章里有提到过和孩子开玩笑说要"赏你个嘴巴子",有很多人来骂我,说我恃强凌弱,质问我知不知道有多少孩子就是这样被毁掉。鹿sama很生气地说,如果能因为一句话就毁掉,只能说明那本身就是一段濒临崩溃的亲子关系。

我可以理解他们,其实是在我的故事里投射自己的创伤体验和愤怒情绪。但有必要说明的是,育儿是一个庞大的系统工作,绝不可能因为一句话,一个举动,就毁了谁的一生;要毁,一定是长期的、错误的养育模式导致的。

有很多家长朋友经常会跟我倾诉焦虑:"我说了一句什么什么话,会不会给孩子留下心理阴影啊?"——我这么说吧,首先,孩子没有那么脆弱,也不该去过度保护;其次,能反思自己会不会因为一句话就给孩子留下阴影的家长,一般不会差到哪里去。

四、到底家长怎么做,才是对孩子好?

说了这么多,有人也许会问,那你到底站那一边?

其实,抛开实用性,大谈某个理论完全错误或是完全正确,都是片面的。我还是希望能够从多一些角度去理解这个世界存在的现象。

心理学界有一个理论我深以为然——环境基因匹配度(goodness of fit between gene and environment)。意思是说,个体的行为塑造涉及的因素太多太复杂,各个因素之间还存在互相的影响,所以不能单纯地去判定哪种做法好不好,而是要看你的基因和你的环境到底搭不搭配。

早在上个世纪70年代Thomas和Chess就提出,当儿童的特质(基因)与环境的要求/预期相匹配时,儿童能得到最大程度的发展;而一旦基因与环境匹配度较差,则儿童的发展则可能会受阻。

就比如说,先天比较有攻击性的孩子是不是一定教不好?母亲的养育方式是心大点好还是敏感点好?

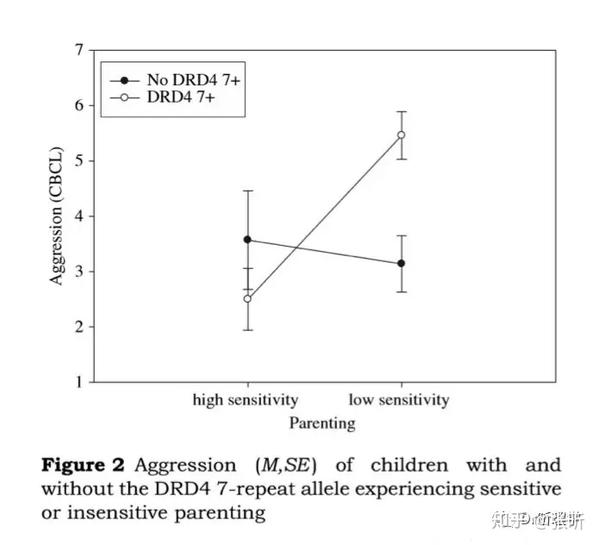

这就没有标准答案。因为,Bakermans-Kranenburg和IJzendoorn在2007年的文章就显示,即使是先天有带有7段以上DRD4基因(该基因段和攻击性有关)的儿童,如果他的母亲属于敏感型的养育者(对孩子的要求能够及时察觉和满足),则DRD4 7+的儿童的攻击性反而还更低。(如下图)

再比如我之前就写过的北大王猛万字长文控诉父母,他父母的有些过于严厉的语言和管教方法是不是错的呢?对于要好且敏感的孩子来说,是错的;对于心大的孩子来说,算个毛线;对于心大还不自律的孩子来说,简直很有必要。

所以你说对孩子教育到底是严格点好还是爱与自由好呢?结论也是:分人。

这其实也就是我们老祖宗早就说过的:因材施教。

比方说,我是一个慢工出细活,并且不太容易被别人评价影响的人,虽然每天后台读者爸爸们如债主上门一般催更,但任你东南西北风,我自岿然不动;而鹿sama就是一个很焦虑且深度评价恐惧的人,后台的催更就会让她更有动力来(骂我+挥着鞭子催我)更新。"催更"的环境与我俩的脾性,一个匹配,一个不匹配,结果可能完全不一样哦。

来源:知乎 www.zhihu.com

作者:

张昕 【知乎日报】千万用户的选择,做朋友圈里的新鲜事分享大牛。

点击下载